"Ich kann nicht nichts tun" - Über das Leben als Overachieverin

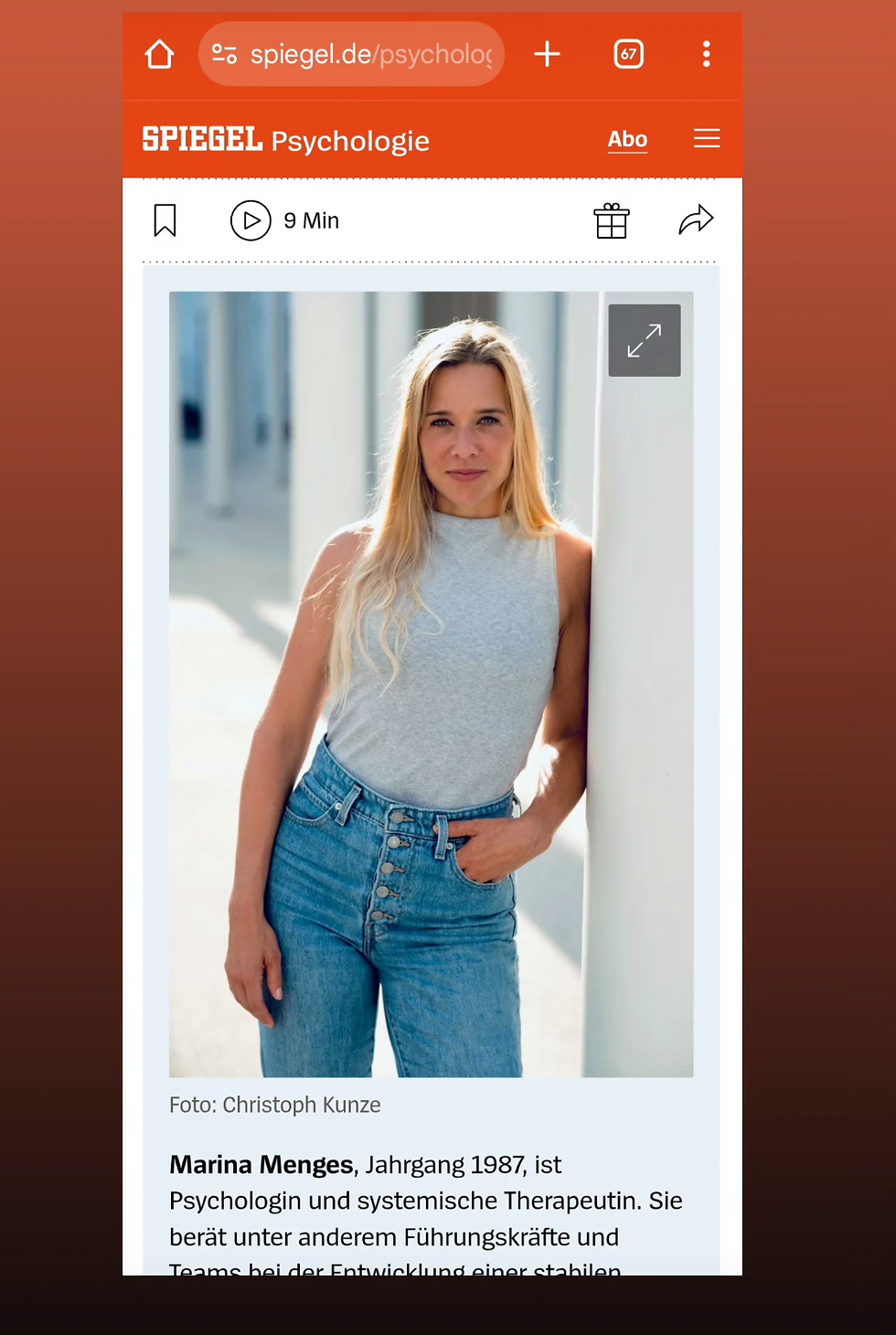

- M.Sc. Psych. M.Menges

- 20. Juli 2025

- 2 Min. Lesezeit

"Es gibt Tage, an denen ich früher aufwache als mein Wecker klingelt. Nicht weil ich ausgeschlafen bin. Sondern weil mein Kopf schon arbeitet." so beschreibt eine Klientin von mir ihre Schwierigkeiten. Meine Klientin ist eine Overachieverin und eine Frau - keine dramatische Kombination, aber eine komplizierte. Und Sie ist kein Einzelfall.

Innere Antreiber

In der Schule die besten Noten. Gute Noten reichten nicht - es mussten die besten sein. Später in der Uni: Stipendium, Praktikum, Engagement. Heute: Job, Weiterbildung, Projekte, perfekte Außenwirkung! Immer ein bisschen mehr als nötig. Immer schneller, besser, effizienter. Und trotzdem das Gefühl: Nicht genug zu sein. Stark ausgeprägter Ehrgeiz, dachte Sie. Doch es steckt mehr dahinter:

Studien zeigen, dass Frauen häufiger als Männer überdurchschnittlich gewissenhaft und selbstdiszipliniert sind - zwei Persönlichkeitsmerkmale, die stark mit schulischem und beruflichen Erfolg korrelieren (Damian et al., 2015).

Die stille Erschöpfung

Was von außen nach Perfektionismus aussieht, fühlt sich innen oft nach Druck an. Es wird viel gearbeitet, aber nie genug. Diese Klientin ist zwar präsent, aber selten da. Wenn Sie zur Ruhe kommt, meldet sich das schlechte Gewissen: "Solltest du nicht lieber... ?" Die stille Erschöpfung hat ihren Ursprung in der Kopplung zwischen Selbstwertkopplung und Leistung. Frauen neigen laut Studien eher dazu, ihren Wert über das zu definieren, was sie leisten und nicht über ihr bloßes SEIN (Clance & Imen, 1978 - Impostor-Phänomen). Diese Klientin erreicht viel - nach kurzer Zeit kommt es ihr aber selbstverständlich vor. Ihr Blick wandert schnell dorthin, wo noch etwas fehlt.

Was macht das weibliche?

Es gibt natürlich auch männliche Overachiever. Doch Frauen spüren nochmal einen ganz anderen Druck: "Ich will führen, darf aber nicht zu fordernd wirken" oder "Ich will sichtbar sein, soll aber nicht zu laut werden", so oder so ähnlich hören sich die inneren Dynamiken und Konflikte dieser Frauen an. Studien zur sogenannten "Role Congruity Theory" zeigen, dass Frauen, die als ambitioniert, dominant oder sehr leistungsstark auftreten, oft negativer bewertet werden als Männer mit exakt gleichem Verhalten (Eagly & Karau, 2002). Hinzukommt der gesellschaftliche vielfältige Erwartungsdruck an Frauen: Beruflich exzellent sein, emotional verfügbar, sozial kompetent, äußerlich gepflegt - ein Spagat, der Kraft kostet. Eine Schweizer Studie zeigt, dass Frauen in leistungsstarken Gruppen doppelt so häufig von chronischer Erschöpfung betroffen sind wie Männer (Baeriswyl et al., 2021).

Was meine Klientin im Coaching langsam lernt..

Sie lernt, dass Sie wertvoll ist, auch wenn Sie nicht alles schafft. Sie lernt, dass Pausen nicht das Gegenteil von Produktivität sind - sondern die Voraussetzung. Dass "gut genug" kein Scheitern ist, sondern ein gesunder Maßstab. Sie arbeitet nicht weniger hart - aber Sie arbeitet daran, nicht ständig gegen sich selbst zu kämpfen.

Kommentare